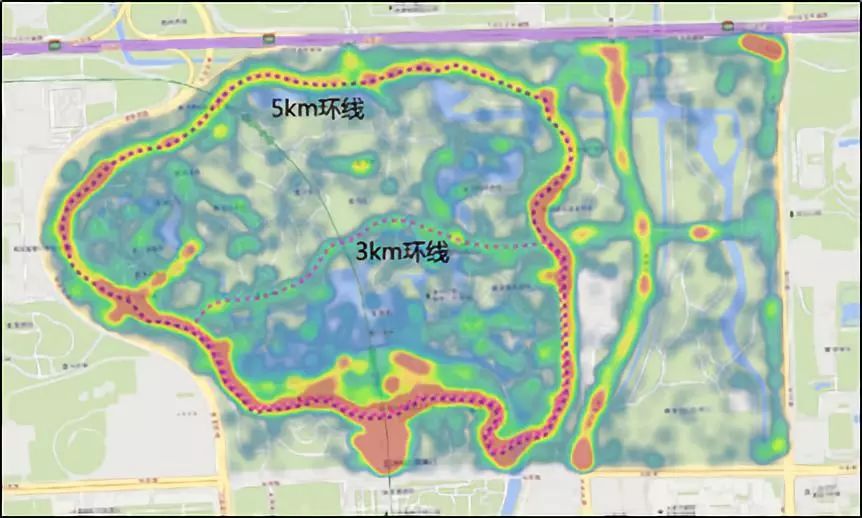

圖10 奧森公園人流密度分析

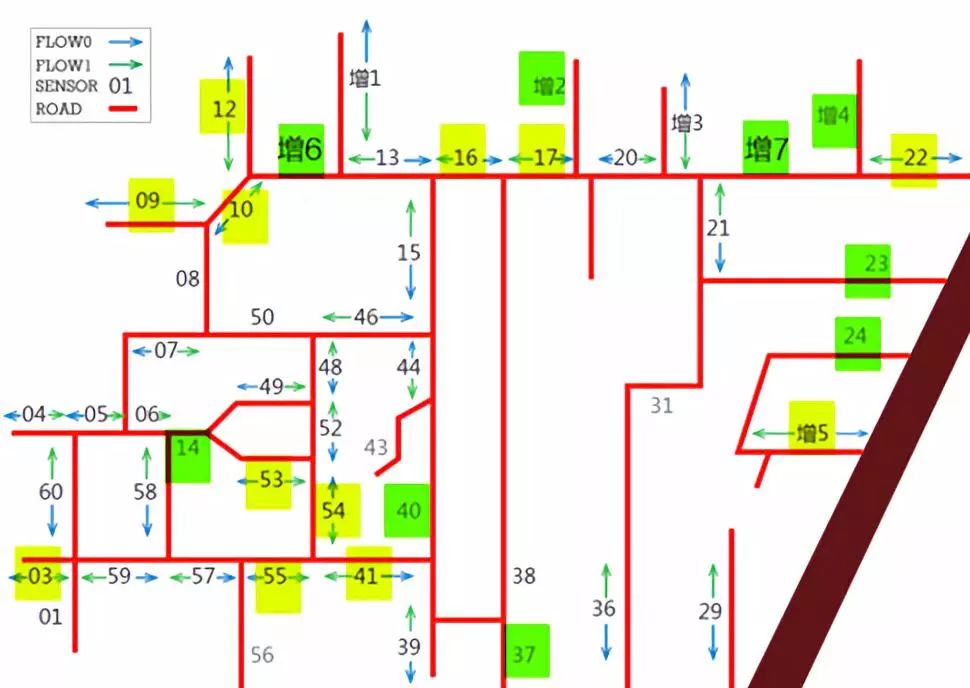

最后一個(gè)案例來(lái)自清華大學(xué)的碩士論文��,研究對象為北京一個(gè)典型的歷史街區——北京白塔寺街區���。該課題的目的是對舊城的交通環(huán)境進(jìn)行觀(guān)察和調整����。當時(shí)在白塔寺地塊里布置了60多臺全功能的傳感器���,采集城市運行多元的數據�����。項目主要是使用了人車(chē)的數據����,其它如環(huán)境���、聲音等數據沒(méi)有使用����。新技術(shù)帶來(lái)的好處就在與此��,以前我們沒(méi)辦法在胡同里進(jìn)行24小時(shí)對人車(chē)的全方位監測�����,現在就可以實(shí)現����。

圖11 白塔寺24小時(shí)內交通數據圖

對這個(gè)數據進(jìn)行刻劃的結果��,面���、線(xiàn)����、點(diǎn)全方面展示舊城交通如何運行的���,指導我們進(jìn)行社區更新�,尤其是交通改善的具體規劃策略�。

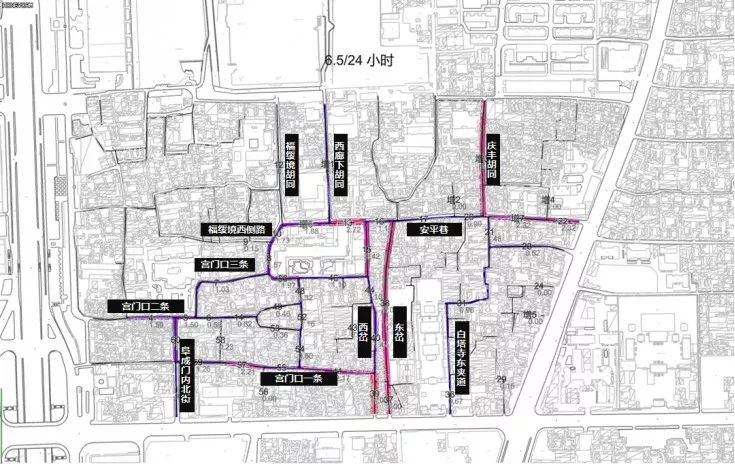

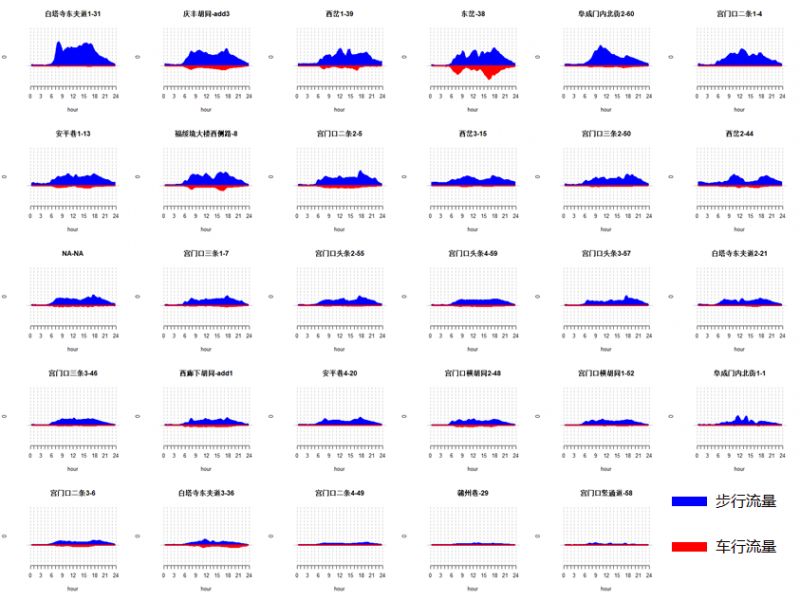

圖12 步行交通通行量統計

這是步行系統交通量的可視化(圖12)����,一天24小時(shí)里面每條胡同的流量的變化����。我們可以很清楚識別步行量的分布狀態(tài)和每條路現狀的使用功能���,還有類(lèi)似的機動(dòng)車(chē)通行量����?��?梢园l(fā)現一些主要的胡同承擔了絕大部分的交通����。針對這些采集分析結果��,對區域內部道路改造提出了一些建議�����,例如進(jìn)行機動(dòng)車(chē)干路和支路的劃分�,以及干路雙行���、支路單行的改造���。

圖13 白塔寺街區街道通行量定量刻畫(huà)

在線(xiàn)的層面上對每條道路進(jìn)行了24小時(shí)的人流量和車(chē)輛量的分類(lèi)(圖13)���,曲線(xiàn)的形態(tài)有很大不同���。通過(guò)觀(guān)察可以發(fā)現一些比較有意思的變化��,中午12點(diǎn)到14點(diǎn)會(huì )出現兩個(gè)小的高峰�,大家回家吃飯����,再回來(lái)上班��,這也說(shuō)明胡同里人們的生活狀態(tài)比較休閑��。

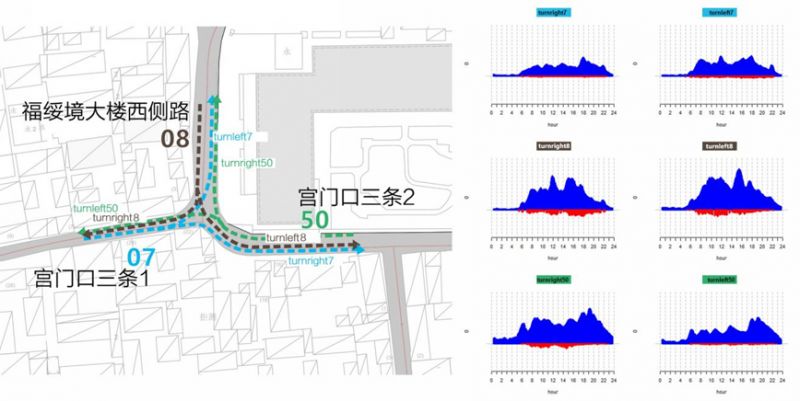

圖14 某路口交通量統計及定量刻畫(huà)

更細的層面上�,對一個(gè)交叉路口的觀(guān)察�,這張圖(圖14)呈現了幾個(gè)方向人車(chē)流量的分布狀態(tài)�。通過(guò)對這些數據的分析可以為路口具體設計管理提供支持�����。

與此同時(shí)��,我們在清華大學(xué)紫荊公寓安裝了一臺傳感器��,在去年學(xué)生軍訓的時(shí)候進(jìn)行了數據采集��。虛線(xiàn)和實(shí)線(xiàn)的關(guān)系�����,就是我們預測的數據和實(shí)際發(fā)生的人流量關(guān)系���。利用City-grid傳感器可以收集多維度環(huán)境監測數據���,同時(shí)進(jìn)行學(xué)習�。環(huán)境數據變化往往可以對應表征特定的城市事件類(lèi)型�����。同時(shí)檢測噪音����、溫度���、污染物濃度等數據變化�,更容易將數據與空間事件建立聯(lián)系�,從而實(shí)現真正的精細化管理�����。

另外一類(lèi)數據收集的方法即搭建公眾參與的平臺��。路見(jiàn)的平臺是最成熟的一個(gè)��,在此著(zhù)重推薦�����。

圖15 路見(jiàn)平臺運作原理

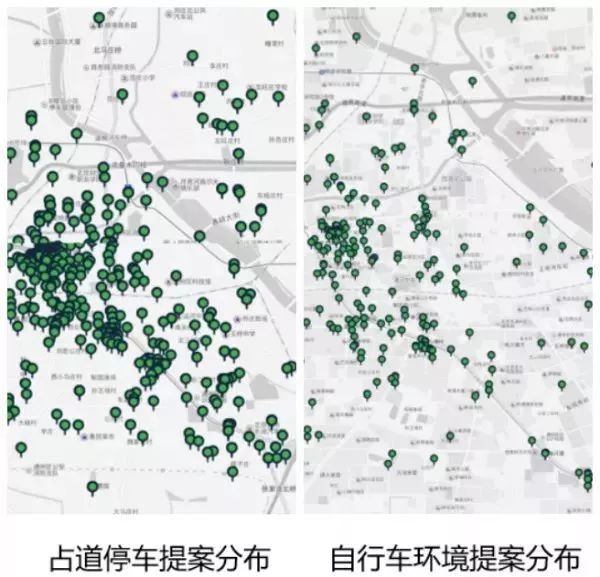

圖16 路見(jiàn)平臺部分提案分布圖

路見(jiàn)是一個(gè)聚焦城市空間品質(zhì)和民生問(wèn)題的公眾互動(dòng)平臺�。致力于為每個(gè)人參與城市治理提供有效的發(fā)聲渠道��,連接政府���、專(zhuān)家和市民���,助力城市精細化管理����,推動(dòng)以人為本發(fā)展���。實(shí)際上它基于手機的微信小程序�����,讓公眾能針對具體的城市事件和規劃對具體地段進(jìn)行評價(jià)�����。這種方法在國內一些地方已經(jīng)開(kāi)始應用�,獲得了大量的市民對城市意見(jiàn)的提案(圖17)����,有針對性的為政府和規劃部門(mén)對城市功能調整優(yōu)化提供的參考�。

長(cháng)按指紋 > 識別圖中二維碼 > 添加關(guān)注